Indicador político

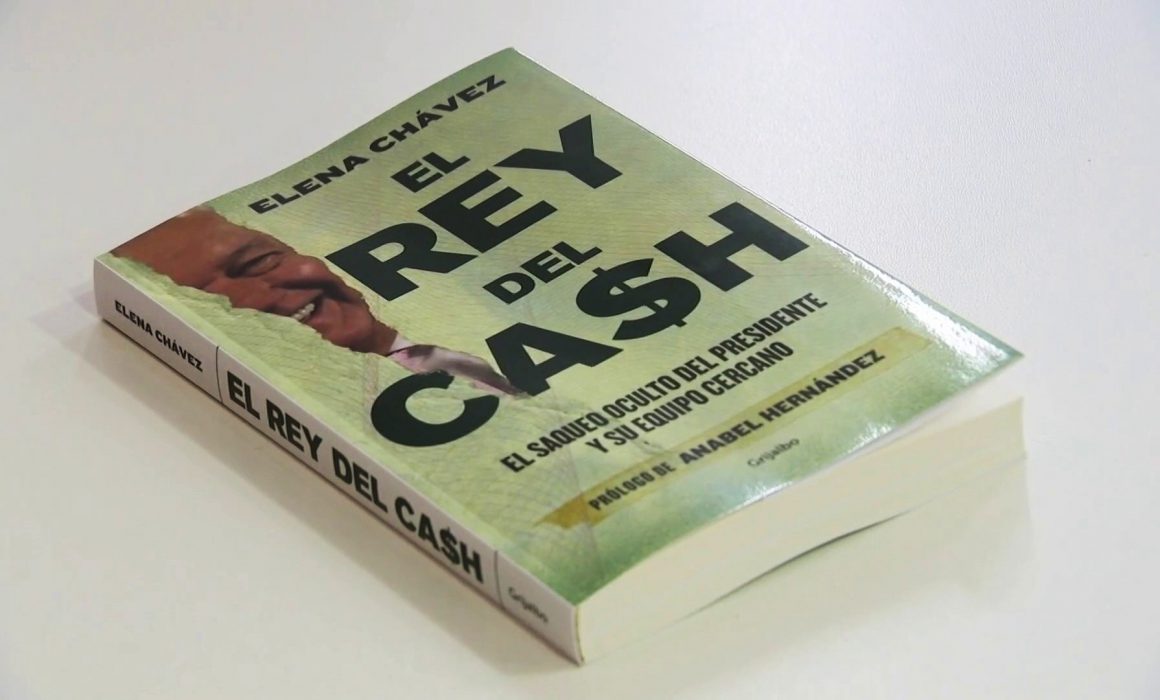

Nadie debiera llamarse a la sorpresa por las revelaciones de Elena Chávez en su libro, El Rey del Cash, aludiendo a la manera como Andrés Manuel López Obrador se hizo de recursos en su trayecto a la presidencia. Descalificarlas a partir de la ausencia de pruebas formales o remitirse al supuesto despecho de la autora es una manera de eludir la realidad. El financiamiento ilegal, no pocas veces de recursos de orígen ilícito, es una vieja práctica que ahora pesa sobre todos los partidos y buena parte de los candidatos. Las campañas y las elecciones requieren de dinero y la ley optó por el peor de los caminos: para efectos prácticos el origen solo es el financiamiento del INE, además con topes de gasto irrisorios. La consecuencia es el crecimiento del financiamiento ilegal y, para evitar su fiscalización, en efectivo.

El testimonio de Elena Chávez es creíble y se robustece por una serie de escándalos que prueban el financiamiento en efectivo e ilegal del proyecto lopezobradorista. Más aún, el destino del dinero se oculta porque en algunos casos es embarazoso, en otros, estratégico: no revelar aliados, proveedores o estructuras. La realidad es que todos los partidos enfrentan ese dilema, especialmente los que están en el poder o muy próximos a éste.

El financiamiento de fuentes públicas conforma una larga tradición desde los tiempos en que las elecciones se simulaban. Con la competencia electoral las necesidades de recursos se incrementaron significativamente. La fiscalización impuso no sólo límites, sino posibilidad de monitorear proveedores, estimar costos de servicios y de allí verificar montos y el destino legal del gasto proporcionado por el INE. El problema está en el financiamiento ilegal y su destino.

Quienes han investigado el tema refieren que 8 de diez pesos que se gastan en campañas son de origen no formal y, por lo mismo, de acuerdo a la norma, ilegales. La situación actual que se plantea no solo es de equidad, de desviación de recursos públicos ni que futuros proveedores inviertan para recuperar con creces lo destinado, que no debe desdeñarse, sino que el financiamiento provenga del crimen organizado, con la consecuente captura del poder público, proceso del que existe preocupante evidencia y que se recrea con la omisión de las autoridades federales para enfrentarlo con la fuerza del Estado.

Los dineros ilegales de la política están presente en muchas democracias, incluso las más robustas o acreditadas. México no es la excepción. El objetivo es mitigar el abuso, ya que difícilmente desaparecerá. La reforma al financiamiento partidista y electoral debe estar en el centro de la agenda. No se trata de recurrir a la inocua propuesta de disminuir el gasto electoral formal -insistir en ello simplemente aumentará el dinero de origen ilícito-, sino de establecer normas con un sentido práctico y realista para terminar con los dos efectos más perniciosos: la corrupción y el sometimiento de las autoridades electas al crimen.

Ejemplo del abuso y del fraude recurrente a la ley ha sido el intento de regular y reducir los tiempos de precampaña y campaña electoral a manera de disminuir la presión por el gasto electoral. Los partidos y los candidatos siempre encuentran los medios para darle vuelta, como se obseva en estos tiempos; desde la misma Presidencia de la República se alienta la desobediencia a la ley, que conlleva no sólo a la violación de normas relacionadas con la equidad de la contienda, sino a la desviación de recursos públicos; y como señalara la renunciante Tatiana Clouthier, a que los funcionarios en torno al presidente se ocupen más en la disputa sucesoria y menos en atender su responsabilidad en el servicio público.

El financiamiento político ilegal no puede verse como un problema de siempre, inevitable y que debe atenderse a través de un régimen de control evidentemente insuficiente. No. El tema es su escalamiento, es el desborde para desviar recursos públicos o para solicitar con toda impudicia financiamiento de proveedores gubernamentales, y que el crimen organizado haya encontrado un medio para someter al poder público y al Estado mismo.